澳門科技大學國際學院與教育發展中心聯合主辦的「濠江語言學與語言教育論壇」系列講座之一「AI如何翻譯與創作詩歌?——來自人類的挑戰」於日前舉行。本場講座由澳門科技大學國際學院院長、教育發展中心總監張洪明講座教授主講,胡波副教授主持,吸引了不少來自各學院的師生參加。

國際學院院長、教育發展中心總監張洪明講座教授在講座中

大語言模型(LLM)毫無疑問是當下自然語言處理與計算語言學領域最大的技術突破之一,其與人類極為相似的書面語言輸出不僅在各領域表現不錯,也對眾多語言學家對語言本質的研究思路與方向產生相當的衝擊。人工智能的發展給人們帶來了一系列新問題、新挑戰,包括試圖改變我們的語言觀。通過對兒童語言習得機制、翻譯、格律詩創作等案例的具體研究,張洪明院長指出,人工智能是用沒有意義的“代碼token”進行編碼,而人類智能則是用有意義的“義、音、形”進行編碼。張洪明院長在講座中詳細探討了人工智能(AI)與人類智能(HI)的異同,指出要區分硅基與碳基、科學與技術、創造與創新、發明與發現等概念的不同。並通過實例分析證明,人工智能是“語言模塊+概率”,而人類智能則是“語言模塊+知識模塊+生成”;人類由造物主(大自然)創造,而AI則是由人類創造;AI 是人類創造的工具,而非人類的競爭對手;AI 不會取代人類,但不能與時俱進的從業者會被善用 AI 的從業者取代,善用AI者,不會被 AI 取代。

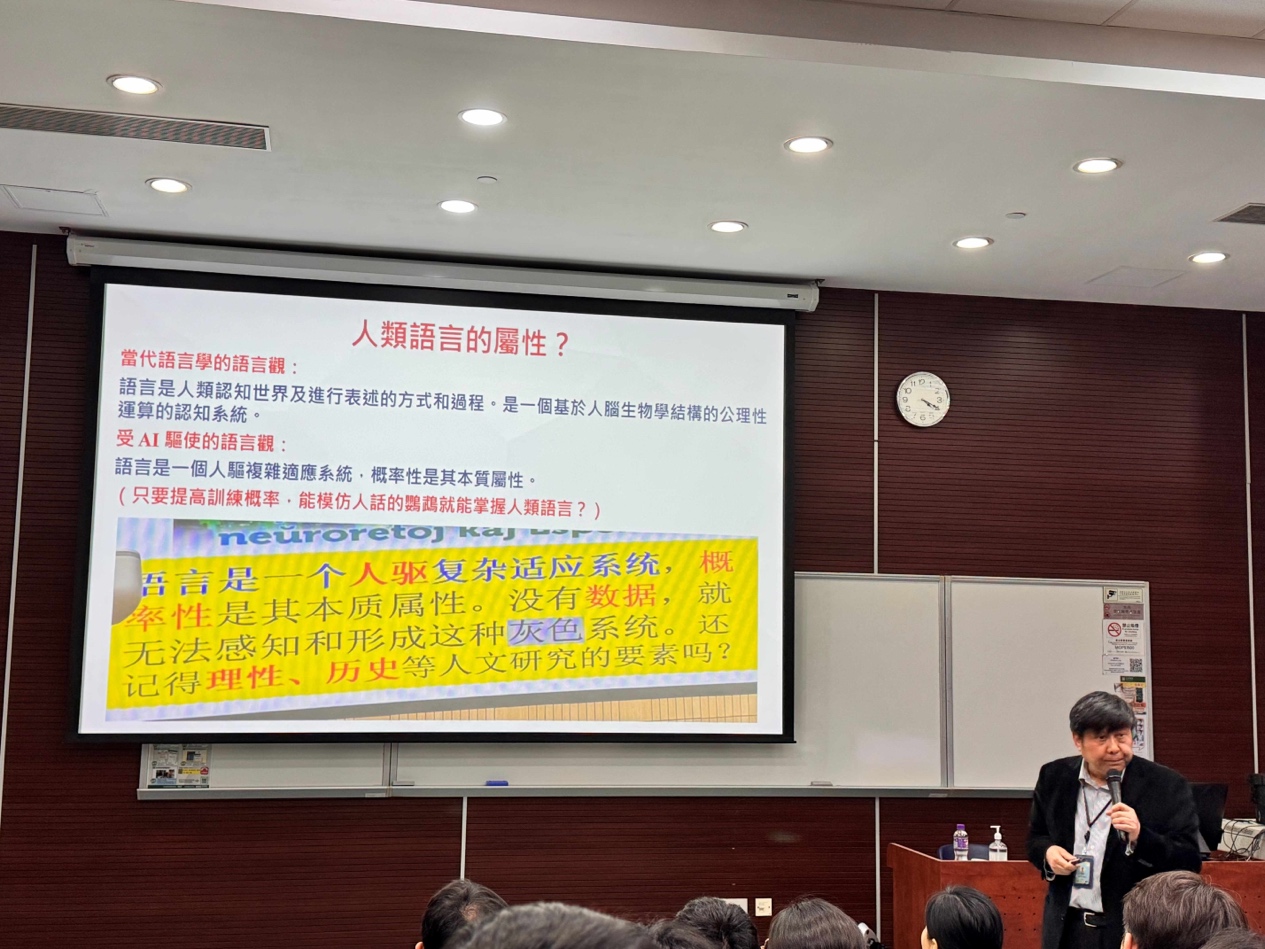

張洪明講座教授就人類語言的屬性與在場師生展開討論

講座最後,張洪明院長談到,人工智能時代的弊端已初現端倪,算力和算法的問題已經出現,機器無法取代人類,但平庸的腦力活動和重複性機械活動會被機器替代。雖然人工智能在各行各業都能提供幫助,但卻取代不了任何一個行業,拯救各自行業者只有從業者自己。