在第十六个「联合国中文日」来临之际,澳门科技大学国际学院、「一带一路」葡西语国家与地区中文师资培训基地、国家语言文字推广基地(复旦大学)澳门伙伴基地响应教育部中外语言交流合作中心及中文联盟的倡议,围绕2025年「国际中文日」的主题「中文:穿越时空的礼物」,组织开展了一系列文化实践活动。活动于2025年4月初举行,共有49名澳科大国际汉语教育硕士课程的研究生参与,他们组成五个探索小组,从宗教、建筑、饮食、艺术和经济五个维度,深入考察澳门地标性场所,探寻中文如何作为连接古今中外的桥梁,承载和传递丰富的文化密码。

研究小组在妈阁庙前合影

学生们在探索过程中,特别关注了各类场所的中文命名及其文化内涵。「妈阁庙」的命名与澳门(Macao)地名的由来、「风顺堂」(圣老楞佐堂)因「讯、信、顺」读音相近而衍生的名称演变、卢家大屋「金玉堂」的传统寓意,每一个中文名称背后都蕴含着独特的历史记忆和文化传承,见证了澳门多元文化的融合历程。在妈阁庙内,学生们还研究了明清至民国时期的摩崖石刻,这些刻有中文诗词、题记的石刻不仅是研究澳门文人群体与海洋文化的珍贵史料,更展现了中文作为历史记忆载体的独特价值。

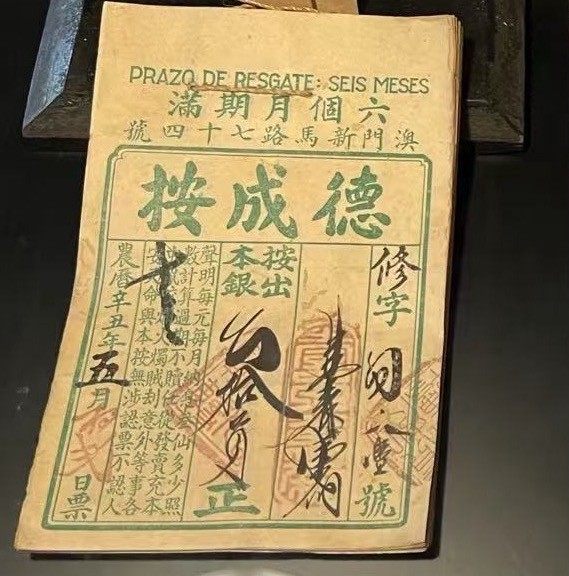

妈阁庙内的「太乙」摩崖石刻与典当业展示馆的传统当票

语言景观的多元与融合也成为学生们观察的重点。从海事博物馆中三文并存的的展示标牌,到典当业展示馆内中葡双语的说明文字,中文在多语环境中既保持其核心地位,又与其他语言和谐共处。这种语言共存不仅展现了澳门的文化特色,也体现了中文在跨文化交流中的适应性和包容性。在典当业展示馆中,学生们深入研究了具有传统特色的当票文字系统,发现这些文字既是商业实用工具,也是中文在经济活动中灵活运用的生动见证,完美展示了中文如何适应不同时代的社会需求并保持其文化底蕴。

研究小组体验澳门特色茶餐厅与咖啡馆

澳门特色饮食文化同样体现了中文的创造力。学生们考察了当地茶餐厅与咖啡馆文化,发现「沙丹猪扒饭」、「马介休炒饭」等词汇恰如其分地展现了中文对外来事物的本土化表达能力。这些词汇融合了粤语和葡语的特点,既保留了原料的异域风味,又以本地人熟悉的语言形式呈现,创造出独特的澳门本地餐饮语汇。

研究小组在永乐戏院进行实地考察

艺术表演领域的考察也为学生们提供了丰富的研究素材。在岗顶剧院与永乐戏院,他们聚焦分析不同表演艺术形式中的中文表达。从永乐戏院的粤剧演出到岗顶剧院的多语言戏剧,中文展示了其作为艺术载体的丰富表现力,成为跨越时空的文化纽带。

研究小组探访卢家大屋「金玉堂」

参与活动的学生分享道:「在此次活动中,我们深切体会到中文在澳门的适应性和创造力。中文在融合不同文化元素的同时而又不失其本质,给我们留下了深刻的印象。作为未来的国际中文教师,我们的使命就是让更多人感受到中文作为『穿越时空的礼物』所具有的独特价值。」

澳科大国际学院通过此次实践活动,为学生提供了观察中文在多元文化环境中实际应用的宝贵经验,助力他们成为能够向世界讲述中国故事、传播中华文化的使者。