在第十六個「聯合國中文日」來臨之際,澳門科技大學國際學院、「一帶一路」葡西語國家與地區中文師資培訓基地、國家語言文字推廣基地(復旦大學)澳門伙伴基地響應教育部中外語言交流合作中心及中文聯盟的倡議,圍繞2025年「國際中文日」的主題「中文:穿越時空的禮物」,組織開展了一系列文化實踐活動。活動於2025年4月初舉行,共有49名澳科大國際漢語教育碩士課程的研究生參與,他們組成五個探索小組,從宗教、建築、飲食、藝術和經濟五個維度,深入考察澳門地標性場所,探尋中文如何作為連接古今中外的橋樑,承載和傳遞豐富的文化密碼。

研究小組在媽閣廟前合影

學生們在探索過程中,特別關注了各類場所的中文命名及其文化內涵。「媽閣廟」的命名與澳門(Macao)地名的由來、「風順堂」(聖老楞佐堂)因「訊、信、順」讀音相近而衍生的名稱演變、盧家大屋「金玉堂」的傳統寓意,每一個中文名稱背後都蘊含著獨特的歷史記憶和文化傳承,見證了澳門多元文化的融合歷程。在媽閣廟內,學生們還研究了明清至民國時期的摩崖石刻,這些刻有中文詩詞、題記的石刻不僅是研究澳門文人群體與海洋文化的珍貴史料,更展現了中文作為歷史記憶載體的獨特價值。

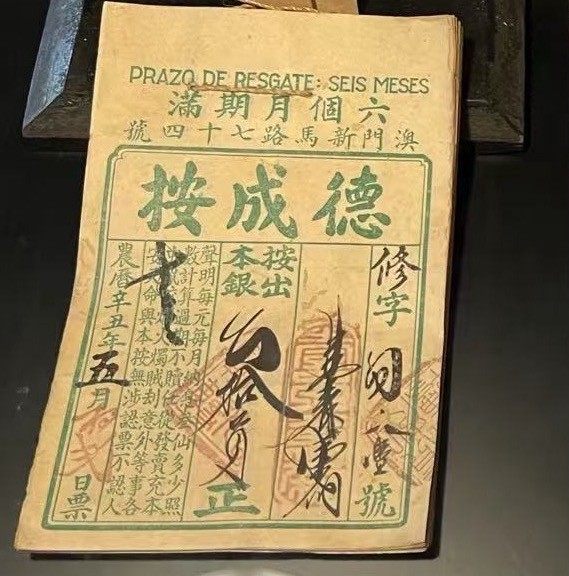

媽閣廟內的「太乙」摩崖石刻與典當業展示館的傳統當票

語言景觀的多元與融合也成為學生們觀察的重點。從海事博物館中三文並存的的展示標牌,到典當業展示館內中葡雙語的說明文字,中文在多語環境中既保持其核心地位,又與其他語言和諧共處。這種語言共存不僅展現了澳門的文化特色,也體現了中文在跨文化交流中的適應性和包容性。在典當業展示館中,學生們深入研究了具有傳統特色的當票文字系統,發現這些文字既是商業實用工具,也是中文在經濟活動中靈活運用的生動見證,完美展示了中文如何適應不同時代的社會需求並保持其文化底蘊。

研究小組體驗澳門特色茶餐廳與咖啡館

澳門特色飲食文化同樣體現了中文的創造力。學生們考察了當地茶餐廳與咖啡館文化,發現「沙丹豬扒飯」、「馬介休炒飯」等詞彙恰如其分地展現了中文對外來事物的本土化表達能力。這些詞彙融合了粵語和葡語的特點,既保留了原料的異域風味,又以本地人熟悉的語言形式呈現,創造出獨特的澳門本地餐飲語彙。

研究小組在永樂戲院進行實地考察

藝術表演領域的考察也為學生們提供了豐富的研究素材。在崗頂劇院與永樂戲院,他們聚焦分析不同表演藝術形式中的中文表達。從永樂戲院的粵劇演出到崗頂劇院的多語言戲劇,中文展示了其作為藝術載體的豐富表現力,成為跨越時空的文化紐帶。

研究小組探訪盧家大屋「金玉堂」

參與活動的學生分享道:「在此次活動中,我們深切體會到中文在澳門的適應性和創造力。中文在融合不同文化元素的同時而又不失其本質,給我們留下了深刻的印象。作為未來的國際中文教師,我們的使命就是讓更多人感受到中文作為『穿越時空的禮物』所具有的獨特價值。」

澳科大國際學院通過此次實踐活動,為學生提供了觀察中文在多元文化環境中實際應用的寶貴經驗,助力他們成為能夠向世界講述中國故事、傳播中華文化的使者。